杏

杏 Googleアドセンスをご利用の方に向けて、手動タイプのディスプレイ広告の設置方法

と、アドセンスの種類について解説していきます。クリックされやすい設置場所についてもお伝えしていきます。

Googleアドセンスは、手動タイプと自動タイプがあります。

- サイトやブログすべてに対し自動で広告を表示させる

- 広告コードにより表示場所を手動で広告を表示させる

自動タイプは、設定をすれば自動で広告表示されるので広告場所を考える必要はありません。

広告の配置は、効率の良いクリック率データーをもとに決定し自動で表示されます。

それに対し、手動タイプはコードを取得し広告を設置する場所を考える必要があります。

今回は、手動タイプのディスプレイ広告の設置方法になります。

広告の種類によって、クリック率に関連してくるので、

いろいろ試してみながら設定していきましょう。

Googleアドセンス広告ユニットの種類

Googleアドセンスの手動タイプの広告ユニットには種類があります。

- ディスプレイ広告

- ネイティブ広告

主にこちらの2つとなります。

ディスプレイ広告と、ネイティブ広告の2つの違いは、広告が表示されるパターンになります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ディスプレイ広告

アドセンス広告の中で最も使われているのが、ディスプレイ広告になります。

特徴は、広告が大きく見やすいことです。

広告のサイズは3種類あり、

- スクエア

- 縦長

- 横長

サイズが選択できるので、

サイトやブログのスタイルによって、使い分けすることができます。

ディスプレイ広告を、設置する場所としては、

- ブログ記事内

- サイドバー

こちらの場所に設置するのが多いですね。

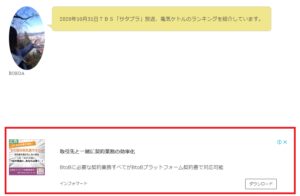

サイドバーにディスプレイ広告を設置すると、下記表記(赤枠部分)の位置となります。

ディスプレイ広告は、サイトやブログに大きく表示されるのが特徴になります。

このように広告の印象が大きいため、読者の目線に入りやすくクリック率に効果的です。

ネイティブ広告

ネイティブ広告は、サイトやブログの記事内に溶け込むような感じで表示されるのが特徴となっています。

ネイティブ広告の種類は、

- インフォード

- 記事内

この2種類です。

下記表記が、ネイティブ広告の参考図となります。

デザインやフォントが記事に合わせたものに置き換えられるので、違和感なく広告表示されています。

デザインやフォントが記事に合わせたものに置き換えられるので、違和感なく広告表示されています。

ネイティブ広告は、記事を読むユーザーの利便性が向上します。

ディスプレイ広告のコード発行方法

手動タイプの「ディスプレイ広告」「ネイティブ広告」は、コードを使いブログに設置していきます。

コードの取得と、広告設置について詳しく見ていきましょう。

コードの取得

Googleアドセンスにログインをします。

- 設定画面から「広告」をクリック

- 「広告ユニットごと」を選択クリック

- 新しいユニットの作成から「ディスプレイ広告」を選びクリックします。

- 上記画面から、「広告ユニットの名前」を入力(覚えやすい名前で)

- 広告タイプ(スクエア・横長タイプ・総長タイプ)を選択したら、作成ボタンをクリックします。

- コード画面が表示されますので、「コードをコピー」をクリック

- 「コードのコピー」を、ブログページ内に貼り付けます。

コードの設置

ワードプレスの設定画面を開きます。

- 「投稿」から「新規追加」をクリックして記事を書いていきます。

- 記事を書き終えたら、テキストをクリックして、広告表示をさせたい場所に、コピーしたアドセス広告コードを、ペースト(貼り付け)したら完了です。

- 確認のため、「ビジュアル」に戻し、プレビューで確認してみて広告が表示されていれば、これで広告設定は完了となります。

広告配置

ディスプレイ広告で重要なのは、広告の設置場所です。

設置する場所によってクリック率にも関わってきます。

広告設置の方法としては、読者の読み方を考慮する必要があります。

読者の読み導線としては一般的に、

- 左上から読み始め

- 右に移動する

- 改行で下に行く

アルファベットの「F」「Z」のような導線になります。

広告設置は、この目の導線に沿って設置すると効果的です。

- タイトル下

- 左上・左下

- 右上・右下

パソコンで広告を設置したら、スマホでも確認をしてみて下さい。

理由としては、パソコンとスマホでは広告表示が変わってくるからです。

スマホの場合、ブログのUIが自動的に変わり、

- コンテンツ

- サイドバー

こちらがカラムに、まとめられる仕組みになっているからです。

そのため広告がバランスよく配置されていることを、確認してくださいね。

まとめ

今回は、Googleアドセンス、ディスプレイ広告の設置方法について解説しました。

ディスプレイ、ネイティブ広告の種類は、その時々で変化してきます。

ユーザーにより良いサービス提供できるように、最新のアドセンス広告を定期的に確認してみることです。

質の高い広告を設置することで、サイトやブログの価値が向上してきます。

Googleアドセンスは、分析と改善を繰り返すことが重要です。

定期的に改善をしながら、効率的な設置方法を見つけていくことが大切ですね。